- 11 мин.

- 2К

- 23.09

Всё о компосте от А до Я

Компост — штука важная. Если у вас его нет, то надеемся, что наша статья убедит вас его завести! Во-первых, компост — потрясающее удобрение для растений: неважно, что на вашем участке — целый огород или декоративные цветочные клумбы. Во-вторых, это прекрасный способ с умом использовать органические отходы, которые образуются каждый день во время готовки или уборки участка.

Осень — идеальная пора для компостирования. Именно поэтому в этой сентябрьской статье разберёмся, чем так полезен компост, как грамотно организовать этот процесс, посмотрим, какие бывают компостеры и выясним, существуют ли альтернативные способы компостирования. Погнали!

Из этой статьи вы узнаете:

Что такое компост

Компост — это натуральное удобрение, которое образуется в компостере. Оно получается из разных растительных остатков и пищевых отходов в результате разложения микроорганизмами.

Компост готовится из практически любой доступной органики, например:

- Из скошенной травы

- Опавших листьев

- Очистков от овощей и фруктов

- С добавлением торфа или любого грунта, который есть под рукой

В чём польза компоста и как его использовать

Самое полезное свойство компоста — это улучшение качества почвы. Он делает её более рыхлой и рассыпчатой, что упрощает доступ воздуха и воды к корням растений, а благодаря содержанию азота, фосфора, кальция и других полезных микроэлементов, компост способствует активному росту и развитию плодовых культур, цветов и кустарников.

Кроме того, компост:

- Предотвращает вымывание плодородного слоя почвы

- Используется как естественное покрытие для грядок и приствольных кругов, защищая почву от пересыхания и перегрева

- Превращает в ценное удобрение остатки растений и некоторые пищевые отходы, сокращая количество бытового мусора

Вариантов использования компоста очень много. Вот самые основные:

- Компостом можно подпитать грядки и клумбы. Для этого нужно сперва покрыть их тонким слоем компоста (3-4 см), а затем либо заделать его в почву при осенней перекопке, либо оставить на поверхности прямо вокруг растений — это защитит корни от вымерзания, сохранит влагу и улучшит структуру почвы в течение зимы.

- Можно использовать компост и для подпитки деревьев и кустарников. В этом случае нужно отступить примерно полметра от ствола и по периметру закопать компост на глубину около 10 см. На одно такое «кольцо» уйдёт от 3 до 5 кг питательного субстрата.

- Также компост пригодится при высадке рассады. Добавьте горсть компоста в каждую лунку для лучшей приживаемости и быстрого роста.

- Ну а в создании тёплых грядок без компоста вообще не обойтись. Он отлично подойдёт в качестве верхнего плодородного слоя (примерно 20-25 см). Делать такие грядки лучше всего именно осенью, а к весне компост начнёт выделять тепло и питательные вещества.

Как выбрать место для компоста

Самый простой способ организовать переработку отходов — создать компостную кучу на участке голой земли, который предварительно выстилается слоем веток и соломы. Место должно быть ровное и хорошо дренируемое, где не копится и не застаивается вода.

Не стоит размещать компостник возле деревьев, чтобы их корни не забирали полезные вещества, и на открытом солнце — от прямых солнечных лучей компост будет пересыхать, что замедлит процесс перегнивания.

Компостная куча — действительно не самое эстетичное зрелище, поэтому, по возможности, стоит спрятать её подальше от зоны отдыха. А если на участке нет укромного места или просто хочется, чтобы всё это выглядело эстетично и аккуратно, на помощь придёт компостер.

Какой компостер выбрать

Рынок сейчас пестрит разнообразием. Самые ходовые компостеры — модели из пластика, дерева и металла. Подобрать тот, который будет устраивать и по техническим характеристикам и по внешнему виду, не составит труда.

Однако будьте внимательны: смотрите на наличие вентиляционных отверстий — это обязательное условие, а также на размер отверстий. Через узкие и загружать органику, и выгружать компост будет крайне неудобно.

Что касается материала, у каждого есть как преимущества, так и недостатки.

Компостер из пластика

Плюсы:

- Доступная цена

- Долговечен

- Не гниёт

Минусы:

- Не пропускает воздух и влагу

- Может выделять токсичные вещества при перегреве

Компостер из дерева

Плюсы:

- Экологичность

- Вентиляция: щели между досками обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, что необходимо для жизнедеятельности полезной микрофлоры и ускорения процесса компостирования

- Легко изготавливается из подручных материалов

Минусы:

- Меньшая долговечность в сравнении с пластиком или металлом

- Обслуживание: время от времени придётся менять прогнившие доски на новые

Компостер из металла

Плюсы:

- Долговечность

- Устойчивость к вредителям

- Можно сделать из подручных материалов

Минусы:

- Плохая теплоизоляция: металл быстро проводит тепло, что приводит к потерям температуры в компостной массе и замедляет процесс брожения, особенно в холодное время года

- Подверженность коррозии: несмотря на защитное покрытие (например, цинкование), металл со временем может начать ржаветь

Компостер своими руками

Компостер можно сделать и своими руками. Подойдёт любой материал — дерево, металл, кирпич, металлическая сетка — тут всё зависит от вашей фантазии, пожеланий и навыков. Но всегда помните про важность вентиляционных отверстий, а также про необходимость контакта компоста с землёй. Короб нужно делать без дна или использовать в качестве дна металлическую сетку.

В изолированных (закрытых и герметичных) компостерах процесс перегнивания происходит быстрее. Так что, если делаете компостер полностью из сетки, следите, чтобы компост не пересыхал, периодически поливайте его — иначе процесс перегнивания сильно затормозится.

Основные правила компостирования

Неважно, что у вас — компостер или компостная куча, — принцип её наполнения везде будет одинаковый. Важно, чтобы процесс перегнивания был эффективным, и не затянулся на годы. Давайте разбираться, как правильно формировать компост и что категорически нельзя в него класть.

Итак, для бодрого и непринужденного перегнивания компоста важно чередовать слои органических отходов, чередуя зелёную и коричневую массу 1:1.

Зеленая масса — это «свежие», богатые азотом материалы, такие как скошенная трава, пищевые отходы (овощные очистки, кофейная гуща), навоз. Азот необходим для быстрого роста и размножения бактерий, которые разогревают компостную кучу.

Коричневая масса — это «сухие», богатые углеродом материалы, такие как сухие листья, опилки, солома, измельченная кора, газетная бумага. Углерод служит источником энергии для бактерий и помогает поддерживать рыхлую структуру компоста, обеспечивая циркуляцию воздуха.

Зелёная масса слишком влажная и плотная. Если наполнять компост только зелёной массой, это приведёт к гниению и образованию неприятного запаха из-за недостатка кислорода. В коричневой массе, напротив, недостаточно влаги и азота — процесс перегнивания компоста замедлится, так как микроорганизмам, отвечающим за разложение, не хватит питания.

В идеале добавлять между зелёными и коричневыми слоями навоз или землю — это ускорит процесс перегнивания благодаря наличию в них активных бактерий.

Вот несколько простых правил, которые помогут вам в создании компоста:

- Если компост слишком влажный и плохо пахнет, значит, в нём слишком много зелёной массы и мало коричневой. В такой ситуации можно добавить сухих материалов, к примеру, опавшую листву, — она впитает лишнюю влагу.

- В компостере должен быть достаточный уровень влажности — в пределах 45-70%. Сухой материал не будет разлагаться, переувлажненный будет слёживаться, и компоненты будут плохо взаимодействовать друг с другом. В сухую и жаркую погоду смесь стоит поливать, при избыточном количестве осадков содержимое компостной кучи нужно постоянно перелопачивать. Определить уровень влажности можно, надавив на компост — он должен быть похож на губку и при нажатии выделять влагу.

- Нельзя допускать чрезмерного «разогревания» компостной кучи — при температуре свыше 60°С все микроорганизмы погибнут — отслеживайте её с помощью термометра. Идеальная температура для компоста: 28-35°С.

- Для разложения органической массы в ней должен присутствовать кислород. Чтобы его было достаточно, нужно не реже 1 раза в 2 недели переворачивать содержимое кучи, помещая верхние слои и массу, находящуюся с краёв, вниз и в центр. Регулярное переворачивание ускорит процесс разложения.

- Бактерии, насекомые и дождевые черви — незаменимые участники процесса разложения компонентов компостной кучи. Благодаря их присутствию образуется тепло, и материалы активно разлагаются. Помним это и не пытаемся с ними бороться.

- Для стимуляции процесса созревания компоста можно использовать специальные препараты, которые содержат концентрат именно тех микроорганизмов, которые максимально эффективно разлагают органику, например, Байкал ЭМ-1, Доктор Робик, Компостелло, либо Ускоритель компоста от Green Belt.

Что нельзя класть в компост

Кажется, что компостная куча — место, куда можно выбрасывать абсолютно любую органику. Это не так. Если вы хотите получить действительно ценное удобрение, надо следить за тем, что отправляется в компост. Вот те отходы, которым, точно не место в компосте.

- Листья, стебли, обрезки больных растений — при разложении растительных остатков возбудители инфекции не гибнут.

- Толстые куски древесины, крупные древесные отходы и обрезки вечнозелёных растений — они будут перегнивать очень долго, задерживая созревание компоста.

- Растения, которые дали семена. Мы распространим их, когда будем использовать компост, ведь всхожесть семян сохраняется.

- Отходы после использования ядов, гербицидов и пестицидов — из-за них погибнут полезные микроорганизмы.

- Кости, сало, жир и другие трудно гниющие органические остатки — они вызывают неприятный запах и долго гниют.

- Фекалии людей и плотоядных животных (включая домашних питомцев) — там могут содержаться патогены и паразиты. Компост превратится скорее в выгребную яму, нежели в источник удобрения, и будет очень сильно и неприятно пахнуть.

- Кожуру цитрусовых, так как она долго перегнивает и вредна для дождевых червей и полезных микроорганизмов.

- Наперстянка, томатная и картофельная ботва, клещевина, ракитник, ландыш, аконит содержат ядовитые вещества, опасные для микроорганизмов, участвующих в процессе разложения. Процесс компостирования замедлится.

Как понять, что компост готов и его можно использовать

В естественных условиях созревание компоста занимает от 6 до 12 месяцев, а полное разложение может длиться до 1 года, в зависимости от вида компостируемых материалов и условий в компостной куче. Однако при добавлении специальных биопрепаратов и поддержании оптимальной температуры и влажности в куче, можно приготовить компост и за 2-3 месяца.

Итак, какие признаки позволяют определить, что компост готов?

- Масса тёмно-коричневого цвета

- Рыхлая и рассыпчатая по консистенции

- Имеет приятный землистый запах без посторонних примесей

- Отдельные компоненты (листья, стебли, шкурки) неразличимы на вид

- При сжатии в руке компост крошится, а не слипается, и в нём нет крупных фрагментов

Альтернативные методы компостирования

Если нет желания заморачиваться с компостной кучей или компостером, но есть органические отходы и желание удобрить почву, можно рассмотреть альтернативные методы компостирования.

Компостирование сразу в грядки

Планируете на участке новые грядки? Поместите получившийся питательный субстрат прямо в основание грядки на глубину 15-20 см. Субстрат должен быть рыхлым, чтобы в нём было достаточно кислорода. Верхний слой (те же 15-20 см) сделайте из огородной земли, смешанной с компостом или перегноем. Готово, можно высаживать семена или рассаду!

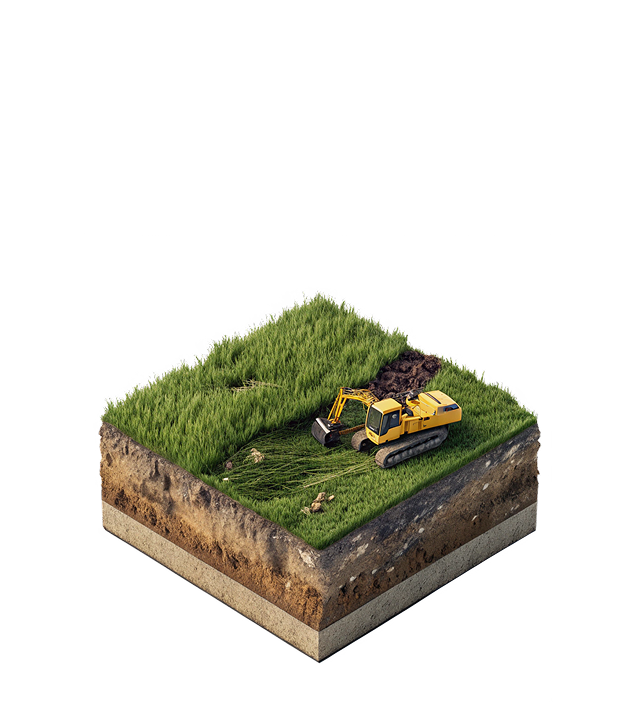

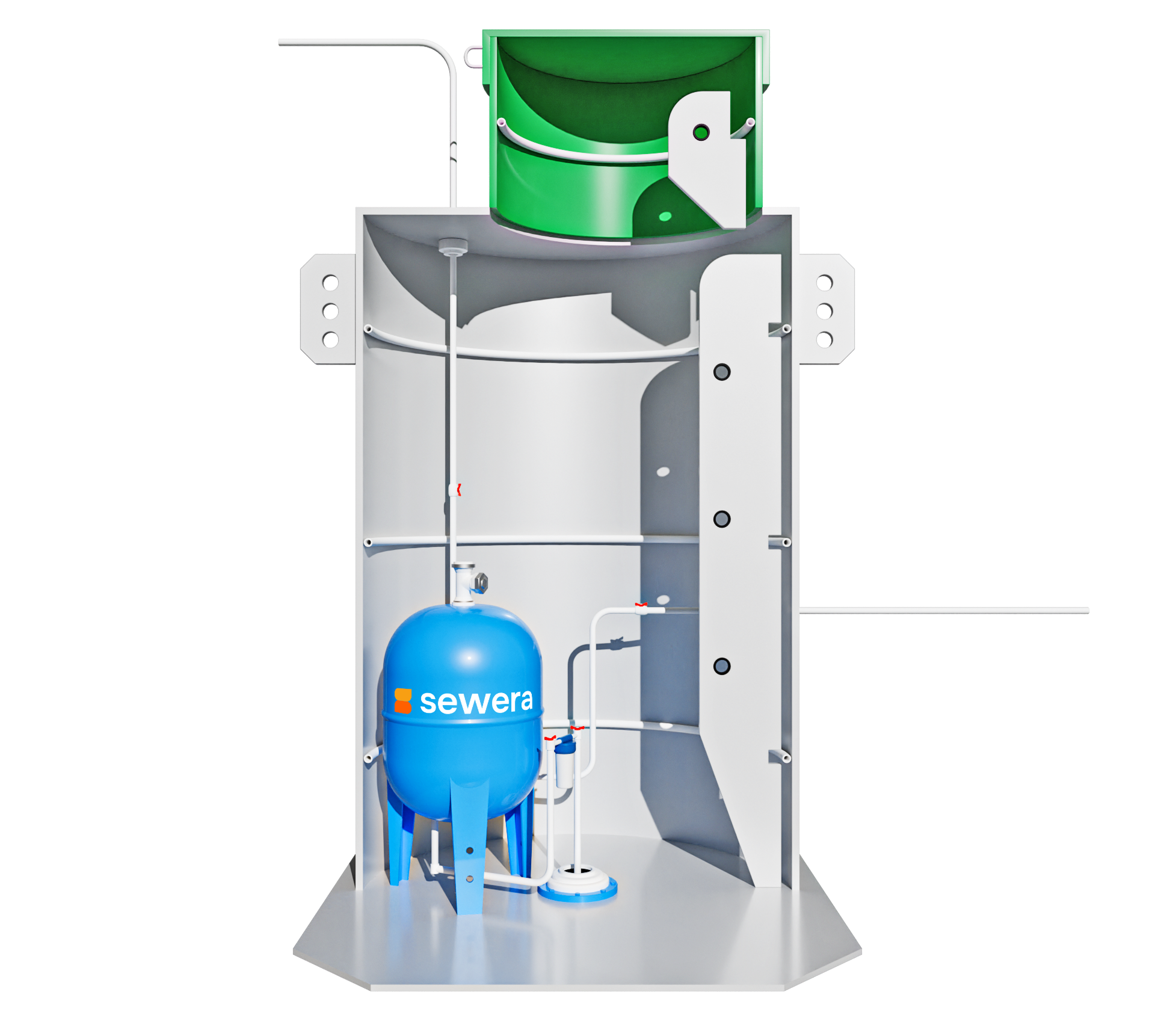

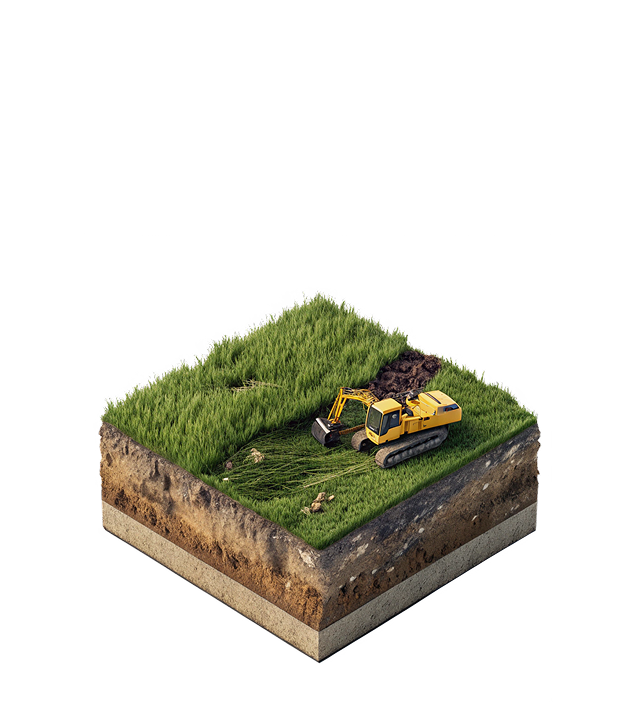

Траншейное компостирование

Этот способ обогатит почву без запахов, переворачивания и полива, а также неприглядного вида огромной ёмкости для компоста или компостной кучи.

Выкапываем траншею на открытом месте в саду или огороде глубиной 25-30 см. Заполняем дно траншеи слоем нашей органики от 10 до 15 см, а сверху засыпаем всё это грунтом. В течение следующих нескольких месяцев органика будет медленно разлагаться и даст много полезных микроэлементов вашим грядкам.

Если у вас нет места, достаточного для траншеи, просто выкопайте яму. Заполните её пригодными для компоста материалами и закопайте.

Компостная яма

Оптимальный вариант для компостирования, если не хочется обзаводиться компостером. В дальнем углу участка, на расстоянии не менее 10 м от жилых и хозяйственных построек в полутени выкапываем яму не глубже 1 м. На дно укладываем дренажный слой из веток, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и отток лишней влаги. Ну и постепенно наполняем нашу яму так же, как если бы мы делали это в компостере: чередуем зелёные и коричневые слои, периодически добавляя между ними навоз или землю.

Накрыть яму можно листом шифера, фанеры, ДВП, или плотным укрывным материалом (брезент, спанбонд), или даже просто слоем соломы или растительной ботвы. Важно, чтобы укрытие обеспечивало защиту от лишней влаги и ветра, но при этом оставляло небольшое пространство для доступа воздуха компостной массе, поскольку для правильного перегнивания требуется вентиляция.

Важно учитывать, что компостная яма должна находиться на расстоянии не менее 20 м от источников воды (скважин, прудов, колодцев) из-за риска загрязнения питьевой воды патогенными микроорганизмами и продуктами разложения органики, а также вдали от плодовых деревьев и ягодных кустарников. Иначе грунтовые воды, которые питают их, могут быть отравлены продуктами гниения.

До замерзания земли наполняем нашу яму органическими отходами. В апреле — мае получаем готовый компост.

Подведём итоги

Да, друзья, компостирование — дело тонкое и требующее определённой сноровки. Тут важно следить за температурой и уровнем влажности, правильно формировать слои и знать, что не любая органика подходит для закидывания в компост. Однако результат стоит всех потраченных усилий.

Создавая компост, мы уменьшаем количество мусора, превращая его в исключительно полезный продукт — бесплатное супер питательное удобрение, которое всегда под рукой. А осень — лучшая пора для сбора органики на участке. Так что, если вы ещё не начали компостировать, сейчас самое время!